Theodor Storm: Der Spiegel des Cyprianus

Theodor Storm

Der Spiegel des Cyprianus

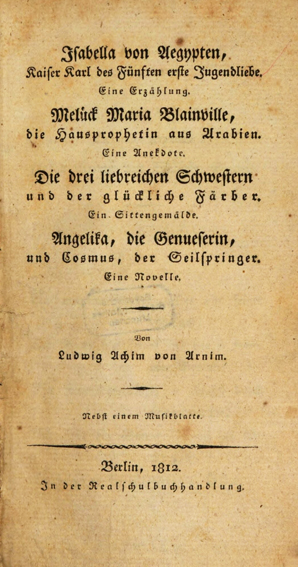

Erstdruck in: Der Bazar. Illustrirte Damen-Zeitung 1865.

Da der Text ohne Wissen Storms stark gekürzt wurde, ist die Buchausgabe:

Drei Märchen. Hamburg 1866 der eigentliche Erstdruck.

Hier nach der Ausgabe „Letzter Hand“ in: Schriften, Band 6, Berlin 1889.

|

Das Grafenschloß – eigentlich war es eine Burg – lag frei auf der Höhe; uralte Föhren und Eichen ragten mit ihren Wipfeln aus der Tiefe; und über ihnen und den Wäldern und Wiesen, die sich unterhalb des Berges ausbreiteten, lag der Sonnenglanz des Frühlings. Drinnen aber waltete Trauer; denn das einzige Söhnlein des Grafen war von unerklärlichem Siechtum befallen; und die vornehmsten Ärzte, die herbeigerufen wurden, vermochten den Ursprung des Übels nicht zu erkennen. |

Grafenschloß: Eine Erfindung Storms, für deren Beschreibung er eigene Eindrücke vom Schloss vor Husum und Informationen aus seinen literarischen Quellen verwendete, etwa der Sage „Die Herzogin von Orlamünde“.

Siechtum:

Zustand zunehmender Entkräftung durch einen massiven oder irreversiblen

Krankheitsprozess sowie durch äußere Gewaltanwendung.

|

|

Der Handlungsraum ist ein fiktives Schloss, das noch Merkmale einer mittelalterlichen Burg ausweist. Storm wurde zu seiner Erzählung durch die Lektüre zweier Sagen angeregt: „Cyprianus“ und die „Die Herzogin von Orlamünde.“ Über den Ort, wo die Sage von der weißen Frau aus dem Geschlecht von Orlamünde erzählt wurde, konnte sich Storm in einem Beitrag der Zeitschrift „Die Gartenlaube“ informieren.

Nach 1278 teilten sie das Erbe

ihres Vaters, worauf sich Otto III. im alleinigen Besitz der Herrschaft

Plassenburg und des Gebietes um Weimar befand. Otto III. starb 1285 und die

Plassenburg war bald danach in den Händen seines Sohnes Otto IV. Dessen

Sohn, Graf Otto VI. von Orlamünde, der sich als einziger Orlamünder seit

1323 als „Herr zu Plassenburg“ bezeichnete, verpfändete die Herrschaft mit

der Plassenburg, Kulmbach, Trebgast und Berneck 1338 an den Burggrafen

Johann II. von Nürnberg. Damit fiel die Plassenburg nach Ottos VI. Tod im

Jahr 1340 an die Burggrafen von Nürnberg aus dem Hause Hohenzollern.

Plassenburg aus halber Vogelschau gegen Mittag‚ Grundlag des festen Schlosses Blassenburg, wie dasselbige gegen Mittag anzuschauen den 18. Junij Anno 1554 noch gestanden, hernach dem König Ferdinando übergeben und letzlich von den fränckischen Einigungs verwanten Ständen zersteret worden., Kupferstich b. Wolfgang Endters, 1645. |

|

Im verhangenen Gemache lag der Knabe schlafend mit blutlosem Antlitz. Zwei Frauen saßen je zu einer Seite des Bettes, mit dem gespannten Blick der Sorge ihn betrachtend; die eine alt, in der Kleidung einer vornehmeren Dienerin, die andere, unverkennbar die Dame des Hauses, fast jung noch, aber die Spuren vergangenen Leides in dem blassen, gütevollen Angesicht. – In den schönsten Tagen ihrer Jugend hatte der Graf um sie, das wenig begüterte Fräulein, geworben; aber da schon nichts mehr fehlte als das ausgesprochene Wort, hatte er sich abgewandt. Eine reiche schöne Dame, die dem armen Fräulein den stattlichen Gemahl und dessen Herrschaft neidete, hatte den leichtblütigen Mann in ihrem Liebesnetz verstrickt; und während diese als Herrin in das Grafenschloß einzog, blieb die Verlassene in dem Witwenstübchen ihrer Mutter. |

Graf, weiblich Gräfin, ist ein Adelstitel, der in den meisten europäischen Ländern verliehen wurde. Der deutsche Adel unterteilte sich in Hohen und Niederen Adel. Zum Hohen Adel zählten diejenigen Grafen, die reichsunmittelbare Territorien von „fürstmäßiger Größe und Bedeutung“ regierten, für welche sie auf den Grafenbänken des Reichstags über Sitz und Stimme verfügten.

Die bloßen Titulargrafen, die ihren Grafentitel „vom Reich“

(das heißt vom Reichsoberhaupt) seit dem 16. Jahrhundert zunehmend als

Rangerhöhung erhalten haben, aber keine Regierungsgewalt in Territorien mit

Sitz und Stimme im Reichstag ausübten, zählen zum Niederen Adel und stehen

im Rang auch nicht über solchen Grafen, die ihre Titel von anderen Monarchen

erhalten haben. Sie bilden die breite Masse der Grafen. Herrschaft: die Herren. Als Allgemeinbegriff bezeichnet Herrschaft einen Unterfall der Macht, nämlich die dauerhaft institutionalisierte Macht, bei welcher die Herrschenden einen rechtlich begründeten Anspruch darauf haben und die Beherrschten diesen akzeptieren. |

|

Die Herren von Plassenberg Das „Erscheinen” der „weißen Frau” geht über Jahrhunderte vielen Todesfällen im Haus Hohenzollern voraus – und zwar in den verschiedensten Schlössern und Herrschaftsorten: auf der Plassenburg und auf Burg Abenberg, in Bayreuth, Ansbach oder im Berliner Stadtschloss. Schon im 17. Jahrhundert versucht man, die historische Vorlage oder den „wahren Kern” der Figur zu ermitteln. Aber nicht eine passt wirklich genau, auch nicht die beliebteste Namensvariante: Kunigunde, Witwe des letzten Herrn von Orlamünde, die im Plassenburger Raum die Vorgänger der Hohenzollern waren. Sie soll aus einem Missverständnis heraus wegen ihrer Liebe zu Burggraf Albrecht von Hohenzollern im 14. Jahrhundert ihre Kinder getötet und dann ihr weiteres Leben im Unglück verbracht haben – allerdings hatte die historische Kunigunde gar keine Kinder. Gräfin Kunigunde von Orlamünde (um 1303-1382) war eine deutsche Nonne, Begründerin des Klosters Himmelthron und dessen erste Äbtissin. Der Sage nach ist sie die historische Vorlage der Weißen Frau der Hohenzollern. Sie stammte als Tochter Ulrichs I. aus dem Haus der Landgrafen von Leuchtenberg und heiratete 1321 den Orlamünder Grafen Otto VI. Der Sage nach hatte sie sich in Albrecht den Schönen, Sohn des Nürnberger Burggrafen Friedrich IV., verliebt. Dieser ließ verbreiten, er würde sie heiraten, wenn nicht vier Augen im Wege stünden. Damit waren seine Eltern gemeint, die eine solche Verbindung ablehnten. Kunigunde missverstand jedoch die Nachricht und bezog sie auf ihre zwei Kinder, ein Mädchen von zwei und einen Jungen von drei Jahren. Sie stach den Kindern mit einer Nadel in den Kopf und tötete sie. Albrecht sagte sich daraufhin von ihr los. Kunigunde unternahm eine Pilgerfahrt nach Rom und erlangte vom Papst die Vergebung ihrer Sünde, mit der Auflage, ein Kloster zu stiften und dort einzutreten. Zur Buße rutschte sie auf den Knien von der Plassenburg in das Tal von Berneck und gründete das Kloster Himmelkron. In einer Variante der Sage wurde sie zu lebenslangem Gefängnis verurteilt. Die beiden Kinder und ihre Mörderin wurden im Kloster begraben.

|

|

Aber das Glück der jungen Gräfin hatte keinen Bestand. Als sie nach Jahresfrist dem kleinen Kuno das Leben gegeben, wurde sie von einem bösen Kindbettfieber hingerafft; und als wiederum ein Jahr vorbei war, da wußte der Graf für sein verwaistes Söhnlein keine bessere Mutterhand als die, welche er einst verschmäht hatte. Und sie mit ihrem stillen Herzen vergab ihm alle Kränkung und wurde jetzt sein Weib. – So saß sie nun sorgend und wachend bei dem Kinde ihrer einstigen Nebenbuhlerin. »Er schläft jetzt ruhig«, sagte die Alte; »Frau Gräfin sollten auch ein wenig ruhen.« »Nicht doch, Amme«, erwiderte die sanfte Frau; »ich bedarf's noch nicht; ich sitze hier ja gut in meinem weichen Sessel.« »Aber die vielen Nächte durch! Es ist doch nimmer ein Schlaf, wenn der Mensch nicht aus den Kleidern kommt.« Und nach einer Weile setzte sie hinzu: »Es hat nicht immer solche Stiefmütter gegeben hier im Schloß.« »Du mußt mich nicht so loben, Amme!« »Kennt Ihr denn nicht die Geschichte von dem Spiegel des Cyprianus?« sagte wiederum die Alte; und als die Gräfin es verneinte, fuhr sie fort: »So will ich sie Euch erzählen; es hilft die Gedanken zerstreuen. Und seht nur, wie das Kind schläft, der Atem geht ganz ruhig aus dem kleinen Munde! – Nehmt noch dies Kissen unterm Kreuz, und nun die Füßchen auf den Schemel hier! – Und nun wartet ein Weilchen, daß ich mich recht besinne.« Dann, als die Gräfin sich in die Kissen gesetzt und ihr freundlich zugenickt hatte, begann die erfahrene Dienerin des Hauses ihre Erzählung: |

Kindbettfieber:

Das Kindbettfieber ist eine Infektionskrankheit, die auch als

Wochenbettsepsis oder Puerperalsepsis bezeichnet wird. Die Wundfläche an der

Gebärmutter, die durch die Ablösung der Plazenta entsteht, kann sich nach

der Geburt entzünden und zu einer Blutvergiftung führen. Storms erste Frau Constanze starb nach der Geburt ihres sechsten Kindes am Kindbettfieber.

erzählen: Der Erzählvorgang selbst ist für die gesamte Novellistik Storms bedeutsam; Erzählen und Erinnern werden zu zentralen Mitteln seiner realistischen Darstellung. Storm wählt das Erinnerungsmotiv, „um in dem Leser den Eindruck hervorzurufen, dass aus der Erinnerung heraus erzählt wird“. Auch dadurch erreicht der Autor eine gewisse Nähe zu lebendigem mündlichen Erzählen. Diese Fiktion der Mündlichkeit ist aber nicht nur für die Entwicklung der Stormschen Erzählkunst von Bedeutung, sie bleibt charakteristisches formales Merkmal bis zur Altersnovelle „Der Schimmelreiter“. |

„Der Spiegel des Cyprianus“ kann als kurze Novelle gelesen werden, die phantastische Züge aufweist. In einem Erzählrahmen ist eine Binnenerzählung eingebettet. Die Instanz der Rahmenerzählers bleibt im Dunkeln; die Binnenerzählung wird von der Amme der jungen Gräfin erzählt. Sie hat allerdings das Erzählte nicht persönlich erlebt, sondern trägt eine mündliche Erzähltradition vor, die sie während ihres Dienstes für die Gräfliche Familie aufgeschnappt hat.

Die drei Märchen Die Regentrude, Bulemanm Haus und Der Spiegel des Cyprianus bilden zu ihrem Entstehungszeitpunkt Ende 1863, Anfang 1864 nicht nur einen Gegensatz zum zeitgenössischen Realismuskonzept, sondern bekanntlich primär – und diese Tatsache hat wohl die von uns skizzierte Problematik stets etwas verdeckt –, einen von der Forschung häufig als bedenklich betrachteten Kontrast zur Realität selbst, zu den Storm persönlich tief betreffenden politischen Entwicklungen in und um Schleswig-Holstein damals, die, ausgelöst von der vom dänischen König Christian IX. 1863 unterzeichneten Novemberverfassung, schließlich Anfang Februar 1864 in den Krieg Dänemarks gegen Preußen/Österreich einmündeten. An jenem Tag, an dem Storm seinem Vater mitteilt, dass er in dem dritten Märchen, dem Spiegel des Cyprianus, .stecken' geblieben sei und dass damit eine wenige Wochen andauernde, so vorher und so später nie wieder gekannte kreative Phase zu Ende ging, an jenem 8. Februar 1864 wurde er in Husum zum Landvogt gewählt. D. h. eine sich in den vorausliegenden Wochen ankündigende Lebenswende war damit beschlossen, es ging wieder nach Hause, die Heimkehr stand bevor. Wir wissen von Storm seit jeher, dass er Heimat als landschaftlichen, kulturellen und sozialen Herkunftsraum hochgradig affektiv besetzt und dass er, wie an anderer Stelle gezeigt worden ist, Heimat, verstanden als Anfang der Identitätsbildung, auf Grund einer hier nie gänzlich gelungenen Ablösung von den primären Objekten zutiefst ambivalent erlebt. Wir nehmen deshalb an, dass er auf die sich abzeichnende Rückkehr zum Lebensausgangspunkt, die ein Neubeginn werden musste und die lange ganz unsicher war durch die dem Willen des Einzelnen entrückten politischen Großereignisse, mit einer Regression im Dienste des Ichs reagierte, welche in dem sich Zurückziehen-Können an einen der bergendsten Orte überhaupt seinen bereden Ausdruck findet: In den Weihnachtstagen 1863 hatte er sich wegen einer Rötelnerkrankung, die sämtliche Familienmitglieder nacheinander erfasste, zu Bett begeben müssen und schrieb hier im abgedunkelten Zimmer kurz nacheinander die ersten zwei Märchen nieder und begann mit dem Spiegel des Cyprianus, selbst völlig erstaunt von dem 'unabweisbaren', „fast dämonische[n] Drang zur Märchen-Dichtung“, den er sich „seit 20 Jahren vergebens oft gewünscht hatte.“

Regina Fasold: Romantische Kunstautonomie versus Realismuskonzept um 1864, S. 71f.

|

»Vor über hundert Jahren hat einmal eine Gräfin in diesem Schlosse gelebt; die ist von allen Leuten nur die gute Gräfin genannt worden. Der Name hat auch recht gehabt; denn sie ist demütig in ihrem Herzen gewesen und hat die Armen und Niedrigen nicht gering geachtet. Aber eine frohe Gräfin ist sie nicht gewesen. Wenn sie unten im Dorfe hülfebringend in die Wohnungen der Kätner gegangen, so hat sie mit Leid auf die Häuflein der Kinder geblickt, die ihr oft den Eingang in die niedrigen Türen versperrten, und dabei gedacht: ›Was gäbst du nicht hin um ein einziges solcher pausbäckiger Englein!‹ Denn schon zehn Jahre lebte sie mit ihrem Gemahl; aber ihre Ehe blieb ungesegnet; auch war ihr nicht, wie Euer Gnaden, ein mutterlos Kind vom Herrgott in den Arm gelegt, dem sie den Schatz ihrer Liebe hätte schenken können. Der Graf, sonst ein gerechter Mann und der guten Gräfin in Treuen zugetan, hatte begonnen, mitunter finster dreinzusehen, daß ihm der Erbe seiner großen Herrschaft noch immer nicht geboren wurde. – Du lieber Gott!« – unterbrach sich die Erzählerin – »den Reichen fehlt's; und die Armen wünschen oft vergebens, daß sie von ihrem Häuflein ein Englein oder zwei im Himmel hätten, die droben für sie beten könnten.« »Erzähle weiter!« bat ihre Herrin; und die Alte fuhr fort: |

Vor über hundert Jahren: Aus dieser Zeitangabe lassen sich die Zeitebenen von Rahmen- und Binnenerzählung bestimmen. Storm lässt die Rahmenhandlung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts spielen. Der Hinweis der Amme, die Binnenerzählung spiele „Vor über hundert Jahren“ verweist auf das Ende des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) im folgenden Abschnitt. Da der Westfälische Frieden erwähnt wird, spielt die Binnenerzählung um 1650. Kätner: abhängiger Kleinbauer oder Tagelöhner, der in einer Kate wohnt oder lebt.

ungesegnet: hier: kinderlos. |

Theodor Storm hat in seiner Kindheit und Jugend die umfangreiche Sammlung von Herrscherporträts gesehen, die später aus dem Schloss nach Dänemark verbracht wurde. Einige der eindrucksvollen Bilder haben ihren Niederschlag in seinen Erzählungen gefunden.

Die folgenden heute im Schloss vor Husum ausgestellten Bilder zeigen, welche Vorstellung der Autor von Menschen des 17. Jahrhunderts entwickelt hat.

|

»Es ist in der letzten Zeit des großen Krieges gewesen und das Schloß hier noch oft von Feindes und Freundes Truppen überzogen worden, da hat es sich eines Tags begeben, daß ein alter Arzt, der mit den Schweden ins Land gekommen, bei einem Gefecht, dort hinten an dem Walde, von einer kaiserlichen Kugel verwundet worden, während er, des Ausgangs harrend, bei seinem Theriakskasten Wache hielt. Der Mann, welcher Cyprianus geheißen, ist hier ins Schloß getragen und, obwohl die Herrschaft gut kaiserlich gewesen, von der guten Gräfin mit großer Hingebung gepflegt worden. Sie hat eine glückliche Hand gehabt; doch ist viel Zeit darüber hingegangen. Der Friede ist schon geschlossen gewesen, als sie noch oft in dem kleinen Würzgärtlein hinter dem Schlosse an der Seite des genesenden Greises auf und ab gewandelt ist und seinen Reden von den Kräften und Geheimnissen der Natur gelauscht hat. Manchen Wink und manches Heilmittel aus den Kräutern der Berge hat er ihr angegeben, das später ihren Kranken zugute kommen konnte. Und so ist allmählich zwischen der schönen Frau und dem alten weisen Meister eine gegenseitige dankbare Freundschaft entstanden. Um diese Zeit ist auch der Graf, welcher seit einem Jahre in der Armee des Kaisers mit zu Felde gelegen, auf sein Schloß zurückgekehrt. Als nun die erste Freude des Wiedersehens vorüber war, glaubte der Arzt mit seinen forschenden Augen den Zug eines stillen Kummers in dem Gesicht der guten Gräfin zu erkennen; doch die Bescheidenheit des Alters hatte immer noch eine Frage darüber auf seinen Lippen zurückgehalten. Als er aber eines Tages ein Weib von den schwarzen fahrenden Leuten, die derzeit unter ihrem Herzog Michel durch das ganze Reich zogen, aus ihrer Kammer schlüpfen sehen, da hat er abends beim Lustwandeln in dem Gärtlein ihre Hand genommen und ihr eindringlich zugeredet: »Ihr wisset, gnädige Gräfin, ich trage ein väterlich Herz zu Euch; so saget mir auch, was ließet Ihr um Mittag, da Euer Herr sein Schläfchen tat, die arge Heidin in Eure Kammer?« |

Zeit des großen Krieges: Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 war ein Konflikt um die Hegemonie im Heiligen Römischen Reich und in Europa, der als Religionskrieg begann und als Territorialkrieg endete. In diesem Krieg entluden sich auf europäischer Ebene der habsburgisch-französische Gegensatz und auf Reichsebene der Gegensatz zwischen dem Kaiser und der Katholischen Liga einerseits und der Protestantischen Union andererseits. Schweden: Gemeinsam mit ihren jeweiligen Verbündeten trugen die habsburgischen Mächte Österreich und Spanien neben ihren territorialen auch ihre dynastischen Interessenkonflikte mit Frankreich, den Niederlanden, Dänemark und Schweden vorwiegend auf dem Boden des Reiches aus.

von

einer kaiserlichen Kugel: In der Schlacht an der Alten Veste (auch

Schlacht bei Fürth, Schlacht bei Zirndorf oder Schlacht bei Nürnberg) trafen

Anfang September 1632 im Dreißigjährigen Krieg der kaiserliche Feldherr

Albrecht von Wallenstein und ein schwedisches Heer unter Gustav Adolf

aufeinander, ohne dass einer Seite ein entscheidender Sieg gelang.

Schlacht, zeitgenössisches Ölgemälde von Sebastian Vrancx

Theriakskasten:

Theriak (über lateinisch theriaca von griechisch thēriakón (antídoton) aus

thēr(ion): Tier, wildes Tier, giftiges Tier, Plural: thēria) ist eine in der

Antike als Antidot entwickelte, aus vielen Zutaten bestehende, auf

Honigbasis als Latwerge zubereitete und meist opiumhaltige Arznei.

Ursprünglich als „Gegengift“ bzw. Gegenmittel gegen tierische Gifte

(insbesondere Schlangengift) angewandt, wurde sie im Mittelalter als

kostspieliges Universalheilmittel gegen viele Krankheiten und Gebrechen

verabreicht. |

Cyprianus: heidnischer Zauberer, der der Legende zufolge in Antiochia in Pisidien von einem in Justina verliebten Jüngling beauftragt wurde, ihm bei der Werbung um ihre Gunst zu helfen, denn sie hatte alle seine Heiratsanträge abgehnt, da sie sich mit Christus verlobt habe. Cyprian versuchte, den Auftrag zu erfüllen und verliebte sich dabei selbst in Justina; nun wollte er sie erst recht mit allen Mitteln seiner Zauberkunst für sich gewinnen, sie aber widerstand allen Versuchungen und bewahrte sich jeweils mit dem Zeichen des Kreuzes, das sie über sich machte. Cyprian erkannte seine Ohnmacht, verbrannte seine Zauberbücher, bekehrte sich, wurde getauft, dann Diakon und schließlich Bischof von Antiochia.

Friede: Der Westfälische Friede (Latein: Pax Westphalica) oder der Westfälische Friedensschluss besteht aus zwei Friedensverträgen, die am 24. Oktober 1648 in Münster und Osnabrück geschlossen wurden und den Dreißigjährigen Krieg beendeten. Zusammen mit dem am 15. Mai desselben Jahres ratifizierten Frieden von Münster, der parallel verhandelt wurde, aber nicht als Teil des Westfälischen Friedens gilt, fand damit der erste große Friedenskongress der Neuzeit seinen Abschluss.

Entsprechend den nach Verhandlungsparteien getrennten Tagungsorten des Friedenskongresses wurden zwei komplementäre Friedensverträge ausgehandelt. Für den römisch-deutschen Kaiser und Frankreich war dies der Münstersche Friedensvertrag (Instrumentum Pacis Monasteriensis, IPM) und für Kaiser und Reich einerseits und Schweden andererseits der Osnabrücker Friedensvertrag (Instrumentum Pacis Osnabrugensis, IPO).[1] Beide Verträge wurden schließlich am selben Tag, dem 24. Oktober 1648, in Münster im Namen von Kaiser Ferdinand III. und König Ludwig XIV. von Frankreich bzw. Königin Christina von Schweden unterzeichnet.

Vorausgegangen war ein fünf Jahre währender Friedenskongress aller Kriegsparteien, der zugleich in beiden Städten tagte. Es war der erste internationale Kongress, auf dem nahezu alle großen europäischen Mächte vertreten waren. In einem separaten Friedensexekutionskongress zwischen April 1649 und Juli 1650 in Nürnberg, dem Nürnberger Exekutionstag, wurden in zwei Rezessen verbindliche Abmachungen zu Abrüstungs- und Entschädigungsfragen getroffen. Die Beschlüsse des Westfälischen Friedens und die Ergänzungen im Nürnberger Exekutionstag wurden als Reichsgrundgesetz behandelt und im vollen Wortlaut in den Abschied des Reichstages vom 17. Mai 1654 aufgenommen, genannt Jüngster Reichsabschied.

Im Ergebnis bringt der Westfälische Friede das Ende des Krieges und schafft eine Ordnung, in der die Konfessionen in Deutschland wieder zusammenleben können. In Europa wird eine Friedensordnung auf der Grundlage gleichberechtigter Staaten geschaffen. Die Niederlande und die Schweiz bekommen ihre Unabhängigkeit.

Die Position des Habsburger Kaisers wird hingegen geschwächt, er bleibt aber Kaiser. Die Macht der Stände wird gestärkt und Deutschland bekommt eine andere Struktur mit einer langen Dauerhaftigkeit.

Triumph des Osnabrücker und Nürnberger Friedens, allegorische Darstellung des Religionsfriedens, 1649.

Würzgärtlein: Kraut-, Blumen-, Küchengarten oder -beet

Armee des Kaisers: Ferdinand III. (1608-1657), geboren als Ferdinand Ernst, Erzherzog von Österreich aus dem Hause Habsburg, war vom 15. Februar 1637 bis zu seinem Tode 1657 römisch-deutscher Kaiser, zudem bereits seit 1625 bzw. 1627 König von Ungarn, Kroatien und Böhmen.

Ferdinand III. trat während des Dreißigjährigen Krieges die

Herrschaft als Kaiser an und war bereits seit dem 2. Mai 1634 Oberbefehlshaber

des Heeres. In seine Regierungszeit fällt der Niedergang des unter seinem Vater

gesteigerten kaiserlichen Machtanspruchs. Er wollte den Krieg früh beenden, sah

sich aber nach militärischen Niederlagen und vor dem Hintergrund nachlassender

Macht gezwungen, in vielen Punkten auf bisherige Positionen der Habsburger zu

verzichten. Er gab damit den lang verzögerten Weg zum Westfälischen Frieden

frei, obwohl die kaiserliche Macht nach dem Friedensschluss schwächer war als

vor dem Krieg. In Böhmen, Ungarn und den österreichischen Erblanden war die

Stellung von Ferdinand als Landesherr allerdings stärker als zuvor.

Wikipedia

Ferdinand II. und Dominicus a Jesu Maria beten zu Maria um den Sieg in der Schlacht vom Weißen Berg, Detail. Links Ferdinand III. als junger König von Böhmen, Ölgemälde von Anton Stevens von Steinfels (1641), Kirche St. Maria de Victoria, Prag/Kleinseite

Zigeuner

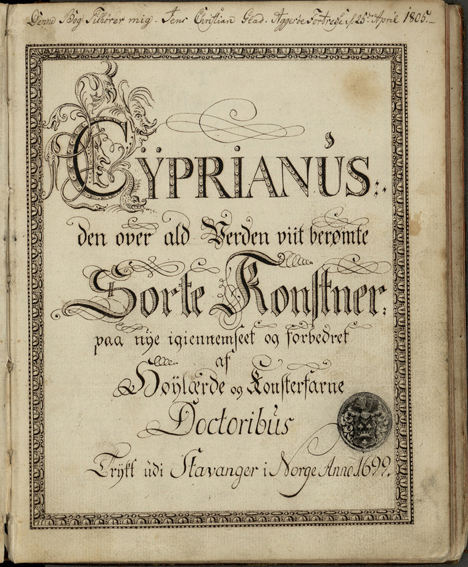

Im Text wird ein Weib von den schwarzen fahrenden Leuten, die derzeit unter ihrem Herzog Michel erwähnt. Storms Quelle war die Erzählung Achim von Arnims „Isabella von Ägypten“.

Der Text spielt im 16. Jahrhundert in und um Gent. Er handelt von der schönen Zigeunerin Isabella, genannt Bella, deren Vater, der Herzog Michael, unschuldig als Dieb gehenkt wird.

Isabella verliebt sich bei Arnim zunächst aufgrund der

strategischen Kuppelei der hexenartigen Braka in jenen Prinzen, der später zum

historischen Karl V. (1500-1558) gekrönt werden soll und erschafft anhand der

Instruktionen unheimlicher Zauberbücher aus dem Nachlass ihres Vaters ein

Mandragora-Wurzelmännchen, den „Allraun“, wie Arnim ihn schreibt, ein hässliches

und bösartiges Mini-Monster, mit dessen Hilfe es möglich ist, vergessene Schätze

zu heben und viel Geld zu machen, das jedoch bald auch anmaßende Ansprüche auf

die Heirat Bellas erhebt. Wie auch eine Reihe weiterer Figuren im Umkreis der

Protagonistin wird der Alraun zwar nicht explizit als jüdisch bezeichnet, aber

mit ‚judaisierenden‘ Kennzeichen geradezu überhäuft, um mittels des so im

Publikum abgerufenen stereotypen Wissens besondere Empörung zu triggern und die

Fassungslosigkeit über Bellas Naivität zu steigern, sich freiwillig und

gutgläubig einem solchen Dämon auszuliefern.

Jan Süselbeck: Mehr als nur ein Stereotyp. Zum religiösen Gefühlswissen in

der deutschsprachigen Literatur seit dem 18. Jahrhundert. https://literaturkritik.de/mehr-als-nur-ein-stereotyp-religioesen-gefuehlswissen-deutschsprachigen-literatur-seit-18-jahrhundert,27730.html

Die Wahrsagerin, nach einem Gemälde von Frans van Mieris. Stahlstich Leipzig um 1840.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde

in vielen Schriften, die sich gegen den verbreiteten Aberglauben wandten, auch

vor den Zigeunern gewarnt: „Was für Ansehen haben nicht auch die Zigeuner bei

den Unwissenden! Sie, die unregelmässigsten und liederlichsten Menschen, lügen,

und man glaubt es ihnen, daß sie wahrsagen können.“

Heinrich Ludwig Fischer: Von Propheten,

Wahrsagern und Zigeunern. In: Das Buch vom Aberglauben. Leipzig 1791, S. 274.

|

Die gute Gräfin erschrak; aber als sie in das milde Gesicht des Greises sah, da sprach sie: »Ich habe ein großes Leid, Meister Cyprianus, und möchte wissen, ob noch eine Zeit kommt, wo es von mir genommen wäre.« »So öffnet mir Euer Herz«, entgegnete er; »vielleicht, daß ich bessern Rat weiß als jene fahrenden Leute, die wohl den Betrug der Leichtgläubigen, aber keineswegs die Zukunft verstehen!« Auf diese Worte hat die Gräfin dem alten Meister ihren Kummer vertraut, und wie sie durch ihre Kinderlosigkeit sogar das Herz ihres Gemahls zu verlieren fürchte. Sie gingen währenddessen an der Umfassungsmauer des Gärtleins entlang, und Cyprianus schaute über die unten liegenden Wälder hinaus, auf die schon der rote Abendschein sich legte. »Die Sonne scheidet«, sprach er; »und wenn sie morgen emporsteigt, so muß sie mich auf der Reise nach meinem Heimatlande sehen. Aber ich schulde Euch Leben und Gesundheit, und so will ich denn gebeten haben, wollet eine Dankesgabe, die ich durch sichere Hand aus der Heimat an euch senden werde, nicht verschmähen.« »So müßt Ihr wirklich fort, Meister Cyprianus«, rief die trauernde Frau. »Da wird mein liebreichster Tröster mich verlassen!« »Klaget darüber nicht, Frau Gräfin!« entgegnete er; »die Gabe, von der ich sprach, ist ein speculum, zu deutsch ein Spiegel, unter sonderer Kreuzung der Gestirne und in der heilbringendsten Zeit des Jahres gefertigt. Wollet ihn in Eure Kammer stellen und dort nach Frauen Art gebrauchen, so dürfte er Euch bald bessere Kunde bringen als die trügerischen Leute der Heide. – Man hält mich«, setzte der Greis geheimnisvoll lächelnd hinzu, »in meiner Heimat für nicht unkundig der Dinge der Natur.«« Die Erzählerin unterbrach sich. – »Ihr wisset wohl, gnädige Gräfin, daß der Name Cyprianus später im ganzen Norden als eines mächtigen Zauberers bekannt geworden ist. Die Bücher, die er geschrieben, hat man nach seinem Tode in dem unterirdischen Gewölbe eines Schlosses an Ketten gelegt, weil man geglaubt hat, es seien böse, das Heil der Seele gefährdende Dinge darin enthalten. Aber die das getan, haben sich geirrt, oder sie sind selbst nicht reinen Herzens gewesen; denn – wie Cyprianus während seines Aufenthalts in diesem Hause oft gesagt haben soll – »die Kräfte der Natur sind niemals böse in gerechter Hand«.

|

Kinderlosigkeit: neben der psychischen Belastung für die Frau bedeutete Kinderlosigkeit das Fehlen eines Erben, der Vermögen und Familienstatus des Adels über Generationen weitertragen musste.

Paulus 2017, S. 108.

speculum: Spiegelmetall (auch

lateinisch Speculum ‚Spiegel‘) ist eine sehr harte, gut polierbare,

weißliche Bronzelegierung aus Kupfer, Zinn und Zusätzen anderer Metalle,

welche die Härte und Polierbarkeit verbessern. Aufgrund der guten

Polierbarkeit ließen sich aus der Legierung Metallspiegel (Speculum)

fertigen; selbst zur Herstellung von Hauptspiegeln von Teleskopen wurde es

verwendet. Nachteilig an der Legierung war, dass sie an der Luft

vergleichsweise schnell anlief und dass so das Reflexionsvermögen nachließ;

ein ständiges Nachpolieren der Spiegel war erforderlich. Metallspiegel

wurden durch versilberte Glasspiegel mit deren Entwicklung durch Carl August

von Steinheil und Léon Foucault, basierend auf einem Verfahren von Justus

Liebig, 1859 abgelöst.

|

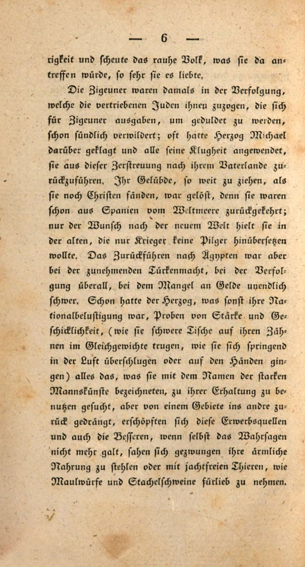

Cyprianus: Der Heilige Cyprian von Antiochia, der Schutzpatron der Magier, galt als ausgesprochen mächtiger Magier. Er wurde während der Regierungszeit von Decius (249-251 n. Chr.) in Antiochia in Pisidien, der heutigen Ruinenstadt bei Yalvaç in der Türkei, geboren und starb 304 n. Chr. in Nikomedia, dem heutigen Ízmir. Bereits als Kind wurde Cyprian dem Gott Apollo geweiht und schon mit 7 Jahren im Tempel den Magiern zur Ausbildung übergeben. Seine Ausbildung Begann in den Bergen des Olymp, wo man ihn lehrte das Wetter zu kontrollieren und das Meer zu beherrschen. Im Alter von 10 Jahren ging er dann nach Argos, wo er der Göttin Juno diente und die Fähigkeiten der Trickster erwarb. Danach führte ihn sein Weg auf die Insel Ikaria, wo er sich der Göttin Diana zuwandte. Anschließend studierte er die Kunst der Nekromantie in den Grabstätten von Sparta. Als er 20 Jahre war zog es ihn nach Memphis, wo er in der hohen Magie der Ägypter, insbesondere in deren Zaubersprüchen und Beschwörungsmagie unterwiesen wurde. Mit 30 beendete er seine Ausbildung bei den Chaldäern, nachdem er ihre Astrologie studiert hatte.

Der Legende nach soll St. Cyprian sein okkultes Wissen in einem mächtigen Zauberbuch niedergeschrieben haben, dessen Benutzung unbeschreibliche Fähigkeiten verleihen soll. Möglicherweise soll es sich auch um mehrere Bücher gehandelt haben. Viele Werke sind Cyprian seither zugeschrieben worden oder berufen sich auf ihn, auch wenn kaum eines dafür wirklich in Frage kommt.

So soll das „Libro de San Cipriano“, das auch als „Tesoro del Hechicero“ bekannt ist auf St. Cyprian zurückgehen. Dieses Grimoire soll ca. 1000 n. Chr. von dem deutschen Mönch Sulfurino durch automatisches Schreiben in der Absicht empfangen worden sein, das ursprüngliche Werk Cyprians zu reproduzieren.

Des Weiteren finden sich eine Vielzahl Cyprian zugeschriebener

Zauberbücher im spanischen und portugiesischen Sprachraum auf der ganzen Welt.

Inhaltlich ähneln diese oft den verschiedenen volksmagischen Traditionen, wie

sie sich vielerorts im Umraum katholischer Riten erhalten haben. Sie zeigen

öfter auch eine gewisse Ähnlichkeit mit gängigen Hoodoo-Praktiken.

https://orbis-occultus.de/st-cyprian-schutzpatron-der-magier/

Joachim Schäfer - <a href="www.heiligenlexikon.de">Ökumenisches Heiligenlexikon</a>

Cyprianus oder schwarzes Buch ist ein gedrucktes oder

handgeschriebenes Buch mit medizinischen Ratschlägen und Zaubersprüchen, um

Diebe aufzuspüren, Krankheiten bei Haustieren und Menschen zu heilen, die Liebe

eines anderen zu erwecken, Hexerei abzuwehren usw. Diese Zauberformeln wurden

„Zeichenzauber“ genannt und konnte rezitiert werden, um die Kraft der magischen

Rezepte zu verstärken. In Norwegen sind mehr als 100 schwarze Bücher bekannt,

das älteste aus der Zeit um 1500. Die meisten stammen aus der Zeit um 1750 bis

zum Ende des 19. Jahrhunderts. Die fünf im Sogn-Volksmuseum sind unterschiedlich

und keines wurde nacheinander geschrieben. Es müssen also viele Arten von

Schwarzbüchern im Umlauf gewesen sein. Man beschäftigt sich nur mit der Jagd,

mit Formeln, wie man das Tier zum Stillstand bringt. Ein anderes besteht darin,

dass Offiziere Formeln haben, um Frauen anzulocken, bei Würfeln und Spielen zu

gewinnen und Hieb und Schwert standzuhalten. Ein drittes enthält Formeln für die

Landwirtschaft, während das vierte von früher überlieferte Formeln aus der

Reformationszeit enthält. Das fünfte, nach dem Fundort Ølmheimsbogen genannt,

stammt aus dem Jahr 1813 und enthält schwarze Magie. Es galt als leicht, den

Teufel zu beschwören, aber nicht, ihn loszuwerden. Der Besitzer des Buches hat

die Formel auf die letzte Seite geschrieben und wahrscheinlich gedacht, dass es

am besten sei, die Formel griffbereit zu haben, wenn es dringend sei. Was man

vom Teufel wollte, war meist Geld und Reichtum oder die Möglichkeit, sich

unsichtbar zu machen. Das Ølmheim-Buch wurde im Torfdach von Sten Pedersen

Ølmheims Haus in Norum gefunden.

Wikipedia

|

Goldsiegel des Cyprianus, 18. Jh. Die Illustration zeigt ein goldenes Siegel – fünf Triangel in einem Kreis mit alchemistischen/magischen Symbolen innerhalb und außerhalb der Form. |

Uricus und Paymon, aus Cyprianus, 18. Jh. Abbildungen von Königen, die goldene Kronen tragen, dargestellt durch Uricus – eine rotkronige und geflügelte Schlange – als König des Ostens; und Paymon – ein schwarzes, katzenähnliches Tier mit Hörnern, langen Schnurrhaaren und Schwanz – als König des Westens. |

Beide Bücher sind auch als Schwarze Bücher bekannt und sollen

Lehrbücher der Schwarzen Schule in Wittenburg gewesen sein, aus denen Hexen

und Zauberer ihre Zaubersprüche entnehmen.

Wikimedia Commons

Titelblatt des Clavis Inferni. In: Stephen Skinner & David Rankine (Ed.): The Grimoire of Saint Cyprian. Clavis Inferni sive magia alba et nigra approbata Metratona the Key of Hell with white and black magic proven by Metatron being Wellcome MS 2000. Singapore: Golden Hoard Press 2009.

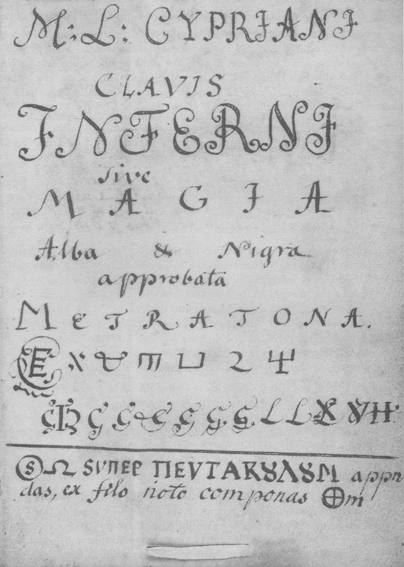

Cyprianus ist ein Name, der in der skandinavischen Volksmagie dem „schwarzen Buch“ („Svarteboken“) gegeben wurde: eine Grimoire- oder Manuskriptsammlung von Zaubersprüchen; und im weiteren Sinne auf die magische Tradition, zu der diese Zaubersprüche gehören. Manuskripte, die Cyprianus hießen oder sich auf ihn bezogen, hatten einen schlechten Ruf; in einigen Versionen erhält man den Text, indem man auf die Taufe verzichtet und sich Satan hingibt. Das einfache Volk war der Meinung, dass es sich um ein Standard-Zauberbuch handelte, das sich mit der Beschwörung von Dämonen und Geistern befasst. Man vermutete, dass Geistliche es durch ihr Studium an der Universität erlangt hätten; es ist kein Zufall, dass Pfarrersfrauen oft als Volksheilerinnen in ländlichen Gemeinden fungierten. Wie viele solcher Texte ist er an seinen Besitzer gebunden und schwer loszuwerden; es kann weder verbrannt noch durch Wasser zerstört werden. Wenn man versucht, es wegzuwerfen, kehr es zu seinem Besitzer zurück. Diese Zusammenstellungen waren jedoch bei den Völkern Skandinaviens weit verbreitet, da es nur wenige Ärzte gab, die bei Verletzungen oder Krankheiten von gewöhnlichen Leuten aufgesucht werden konnte.

Die Geschichten, die in Skandinavien über Cyprianus

erzählt wurden, hatten keinen Bezug zum heiligen Cyprian. Einige machten

Cyprianus zu einer typischen Faust-Figur; einige sagten, er sei ein böser

Norweger oder Däne gewesen, der durch seinen Umgang mit dem Teufel Magie gelernt

habe; in einer Überlieferung war Cyprianus so böse, dass der Teufel ihn

aus der Hölle warf; es heißt, Cyprianus habe den Text geschrieben, um

sich zu rächen. Eine andere und stark widersprüchliche Version erklärt, dass

Cyprianus ein Schüler war, der eine teuflische „schwarze Schule“ besuchte, und

das Buch verfasste, um zu erklären, wie man all die Hexerei, die er dort gelernt

hatte, rückgängig machen konnte.

https://booksofmagick.com/cyprianus/

(Übersetzung: G.E.)

Cyprianus, den over ald Verden viit bermte Sorte Konstner paa nye igiennemseet og improbet af Høylærde og Konsterfarne Doctoribus Trykt udi Stavanger i Norge Anno 1699. Svartebøker-Handschrift aus der Bibliothek von Jens Christian Glad, Norwegen um 1750.

Die „Geschichte von dem Spiegel des Cyprianus“ ist eine Erfindung Storms. Als Quellen dienten ihm zwei Sagen: „Cyprianus“ und die „Die Herzogin von Orlamünde.“

|

Cyprianus. In alter Zeit lebte auf einer dänischen Insel ein Mann Namens Cypryanus; der war schlechter als der Teufel. Deshalb ward er, als er gestorben und zur Hölle gefahren war, vom Teufel wieder hinaus geworfen und auf seine Insel zurück versetzt. Hier schrieb er neun Bücher in altdänischer Sprache mit Hexereien und Zaubersprüchen. Wer diese Bücher alle neun durchliest, ist dem Teufel verfallen. Von diesem Original sollen drei (oder neun) Exemplare von einem Mönche abgeschrieben und dann zerstückelt über die ganze Welt verbreitet worden sein. Ein vollständiges Exemplar soll von einem Grafen, der auf dem Plöner Schloß wohnte, in Ketten geschmiedet und unter das Schloß vergraben sein, weil ihm nach Durchlesung der ersten acht Bücher so angst ward, daß er sie vor den Augen der Welt zu verbergen beschloß. – Eins dieser Bücher existiert noch in Flensburg. Einzelne Zaubereien aus den neun Büchern sind noch vielen alten Leuten bekannt. Will man aber darin eingeweiht werden, muß man zuerst das Christenthum verschwören. Karl Müllenhoff (Hg.): Sagen, Märchen und Lieder der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg. Kiel: Schwerssche Buchhandlung 1845, S. 192.

|

Karl Müllenhoff druckt die Sage mit der Anmerkung: „Herr Storm in Husum. – In Flensburg soll man noch mehr vom Cyprianus zu erzählen wissen.“ In den „Zusätzen und Berichtigungen“ heißt es auf S. 599: „Johannes Borchers, Prediger zu Nordhacksted, im Amt Flensburg, war auch Schwarzkünstler. Sein Knecht fieng einmal in einem Buche an zu lesen, während der Prediger in der Kirche war. Da kamen viele Mäuse. Der Prediger merkts, läuft nach Hause und befiehlt dem Knecht, eine Tonne Hafer vom Boden zu holen und den Mäusen vorzuschütten. Darauf verschwinden sie. Der Pastor liegt vor dem Altar begraben, aber keiner seiner Nachfolger hat neben ihm ruhen wollen.“

Quelle Storms war Just Mathias Thiele ”Om Cypriani Bog” erstmals 1843 in Danmarks Folkesagn veröfentlicht, besonders Theil I.

|

Om Cypriani Bog. I.

Cyprianus war ein Student, übrigens ein gemeiner und

störrischer Mann, aber er durchlief die strenge Schule in Norwegen und wurde

deshalb vom Teufel gezwungen, seine Gelehrsamkeit und seine wunderbaren

Kräfte zu nutzen, um Böses zu tun. Dies kränkte ihn für den Rest seines

Lebens, da er im Herzen gut und fromm war, und er strebte danach, das Böse

wieder gut zu machen, durch ein Buch, in dem er zuerst zeigt, wie Böses

getan werden sollte, und dann, wie es wieder gut gemacht werden konnte. Das

Buch beginnt mit einer Erklärung, was Hexerei ist, und einer Warnung davor.

Es ist in drei Kapitel unterteilt, nämlich Cyprianus, Doctor Faust und Jakob

Ramel. Die letzten beiden Teile sind in Schrift verfasst, die persisch oder

arabisch oder auch nur erfundene Schriftzeichen sein sollen. In diesem Buch

lernen man magische Zeichen, Beschwörungsformeln und kryptische Weisheit

kennen, worüber im Deuteronomium geschrieben steht. Es ist nicht bekannt, ob

dieses Buch gedruckt wurde, aber handschriftliche Kopien werden hier und da

unter der einfachen Bevölkerung wie Heiligtümer aufbewahrt. Wer Cyprianis

Buch besitzt, dem kann es nie an Geld mangeln, er kann den Teufel anrufen,

und niemand kann ihm Schaden zufügen, nicht einmal der Teufel. Aber wer auch

immer das Buch besitzt, kann es nicht weggeben, denn egal, ob er es

verkauft, verbrennt oder vergräbt, es kommt wie der Hund zurück, und wenn

man es nicht vor seinem Tod loswird, sieht es fatal aus. Die einzige Abhilfe

muss darin bestehen, seinen Namen mit seinem eigenen Blut hineinzuschreiben

und seine Gebeine zusammen mit 4 Schilling Schreibergeld an einem

versteckten Ort in der Kirche zu bestatten. |

Om Cypriani Bog. In: Danmarks Folkesagn. Samlede af J. M. Thiele. Forste Deel. Kiøbenhaven 1843, S. 92-95. |

Die Überlieferung um den Zauberer Cyprianus beginnt im 4. Jh. n.Chr. mit einer christlichen Novelle, die im Laufe der folgenden Jahrhunderte in den christlichen Literaturen des Orients und Europas Verbreitung fand. Schon frühzeitig lassen sich zwei funktionelle Domänen unterscheiden, eine auf Unterhaltung und Erbauung gerichtete literarische Tradition und eine auf magische Anwendungen gerichtete geheimwissenschaftliche Tradition, die subversiv auf die literarische Tradition bezogen ist. Storms Informanten, und so Storm selbst, partizipierten an jener geheim-wissenschaftlichen Tradition, welche durch die seit dem 18. Jh. popularisierte Zauberbuch-Produktion das Ansehen einer Volksüberlieferung gewonnen halte. Anders, als er selbst es wohl zu tun vermeinte, hat Storm in seinem »Spiegel des Cyprianus« also nicht volkstümliches Überlieferungsgut literarisiert, sondern einen sozial gesunkenen Unterstrom literarischer Produktion in den Bereich der hohen Literatur zurückgeleitet - eine Feststellung, die der Qualität der Storm'schen Dichtung nicht den mindesten Abbruch tut, und zugleich eine Pointe, mit der unsere Forschungsreise in Sachen Intertextualität einen passenden Abschluss findet. Hier sind wir nun endlich bei Storm und seinen volkskundlichen Recherchen angelangt.

Was Storm in den 1840er Jahren von seinen Informanten über den

Zauberer Cyprianus erfuhr, steht höchstwahrscheinlich in Verbindung mit dem in

der jüngeren europäischen Grimoire-Tradition verwurzelten Buch des Cyprianus

bzw. »dem Cyprianus«, wie es in Dänemark und auch in Schleswig bereits zu Storms

Zeiten bisweilen genannt wurde. Natürlich teilte Storm mit der Volkskunde des

19. und frühen 20. Jahrhunderts jene .Kontinuitätsprämisse, die der mündlichen

Überlieferung des Volkes grundsätzlich alte, bodenständige Traditionen

zuschrieb. Nach allem, was uns die heutige volkskundliche Forschung über das

Aufkommen und die Verbreitung volkstümlicher Zauberbücher sagen kann, dürften

die Überlieferungen, die Storni für Karl Müllenhoffs Sagenbuch aufgezeichnet

hat, tatsächlich kaum einige Generationen alt gewesen sein. Und sie waren nicht

genuin mündlich, sondern speisten sich aus einer gelehrten

geheimwissenschaftlichen Literatur, die in einem wissenssoziologisch

bemerkenswerten Prozess im Laufe des 18. Jhs. – zeitlich parallel, doch sachlich

konträr zur europäischen Aufklärung – popularisiert und trivialisiert worden

war.

Tonio Sebastian Richter: Cyprianus und seine Zauberbücher. Zur Herkunft und

Überlieferungsgeschichte eines Motivs in Storms Märchen-Novelle »DerSpiegel des

Cyprianus« (1865), S. 69f.

|

Aber ich will in meiner Geschichte fortfahren. – Einige Monde später, nachdem der Meister unter trostvollem Zuspruch an die beiden Ehegatten das Schloß verlassen hatte, hielt eines Tages ein Wägelchen mit einer großen Holzkiste auf dem Hofe; und da der Graf und seine Gemahlin, welche in der Nachmittagsstunde müßig am Fenster standen, von Neugierde getrieben, hinabgegangen waren, ward ihnen von dem Fuhrmann ein auf Pergament geschriebener Brief des Cyprianus überreicht. Die Kiste aber enthielt die bei seinem Abschiede verheißene Dankesgabe. – »Möge« – so lautete das Schreiben – »dieser Spiegel so viele Tage der Freude Eurem Leben zulegen, als er mich Stunden heiligster Arbeit gekostet hat. Wollet aber nicht vergessen, das Letzte in allen Dingen steht allzeit in der Hand des unergründlichen Gottes. – Nur eines ist zu verhüten. Niemals darf das Bild einer argen Tat in diesen Spiegel fallen; die heilsamen Kräfte, welche bei seiner Anfertigung mitgewirkt haben, würden sich sonst in ihr Widerspiel verkehren; insonders möchte den Kindern, so – das walte Gott! – Euch bald umgeben werden, daraus eine tödliche Gefahr erwachsen, und nur eine Sühne, aus des Übeltäters eignem Blut entsprossen, vermöchte die Heilkraft des Spiegels wiederherzustellen. Allein die Güte Eures Hauses ist so groß, daß solches nicht geschehen kann; und somit wollet in Hoffnung und Vertrauen diese Gabe aus der Hand eines dankbaren Freundes empfangen.« |

Einige Monde später: einige Monate später.

ein auf Pergament geschriebener

Brief: Pergament ist eine nicht gegerbte, nur

leicht bearbeitete Tierhaut, die seit dem Altertum unter anderem als

Beschreibstoff verwendet wird. Pergament ist damit ein Vorläufer des

Papiers. Pergament wird meist aus Häuten von Kälbern, Ziegen oder Schafen

hergestellt.

Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Nürnberg. das Bild einer argen Tat: arg bedeutet übel, böse schlimm. |

Zauberspiegel

Ein Spiegel (von lateinisch speculum „Spiegel, Abbild, Spekulum“, zu lateinisch specere „sehen“) ist eine reflektierende Fläche – glatt genug, dass reflektiertes Licht nach dem Reflexionsgesetz seine Parallelität behält und somit ein Abbild entstehen kann. Die Rauheit der Spiegelfläche muss dafür kleiner sein als etwa die halbe Wellenlänge des Lichts. Eine rauere weiße Fläche remittiert ebenfalls alles Licht, jedoch wird dieses hierbei ungeordnet in alle Richtungen gestreut.

Der Spiegel ist ein äußerst zweideutiges Symbol. Einerseits gilt er als Zeichen der Eitelkeit und der Wollust. Andererseits symbolisiert er auch Selbsterkenntnis, Klugheit und Wahrheit: Ursprung für die heute noch gebräuchliche Redensart „Jemandem einen Spiegel vorhalten“ bzw. „Spiegelbild der Seele“.

In antiken Kulturen stand der Spiegel als Abbild der Seele einer Person, in dem – je nach mythologischer Vorstellung – die Seele auch eingefangen und festgehalten werden konnte. Im Alten Ägypten waren die Worte „Spiegel“ und „Leben“ identisch. Keltinnen wurden aus demselben Grund mit ihrem Spiegel begraben. In der griechischen Mythologie wird Dionysos’ Seele von den Titanen in einem Spiegel gefangen. Die Reflexion seines Selbstbildes hielt Narziss auf dem Wasser fest. Auch im Buddhismus wird die Existenz des Menschen mit der Reflexion in einem Spiegel verglichen.

In vielen Kulturen, so auch in der mitteleuropäischen Sagenwelt, gehören Spiegel und übersinnliche Erkenntnis (Wahrsagen) zusammen. Von der Antike bis in die frühe Neuzeit wurde mit Hilfe von Spiegelwahrsagung (Katoptromantie) betrieben. Laut dem Volkskundler Trachtenberg haben noch im Mittelalter jüdische Gelehrte geglaubt, dass Spiegel beim Hineinsehen die Kraft der Augen wiedergeben und sie auf diese Weise stärkten. Gelehrte hätten deshalb während des Schreibens einen Spiegel vor sich hingestellt. Spiegelnde Oberflächen herzustellen hatte auch noch etwas Magisches an sich.

Nostradamus soll mit einem Zauberspiegel Katharina von Medici (1519-1589) die Zukunft vorhergesagt haben.

Charles Cattermole: The Magic Mirror, in the Exhibition of the Institute of Painters in Water Colours. Holzstich um 1868.

In Klöstern waren Spiegel zum Teil verboten, um die Eitelkeit nicht zu fördern. In der chinesischen Tradition sah man den Spiegel als Verbanner des Bösen, denn wenn das Böse in den Spiegel sieht und seine Missbildung sieht, überkommt es der Schreck. In der sozialen Umgebung bedeutete dies Loyalität und in der geistlichen Sichtweise sah man es als Attribut des weisen Mannes, der seinen Verstand dem Spiegel ähnlich äußert.

Spiegel sind schon seit langem häufige Elemente des Aberglaubens bzw. im Volksglauben. Beispiele hierfür:

Wenn man einen Spiegel zerbricht, würde man sieben Jahre lang von Unglück heimgesucht, denn im Spiegel befände sich ein Doppelgänger. Sollte man diesen verletzen, würde er sich rächen. Man könne das Unglück auch abwenden, wenn man die Splitter schwarz färbt oder sie in fließendes Wasser eintaucht.

Sollte man einem kleinen Kind den Spiegel zeigen, könne es ängstlich oder oft krank werden.

Wenn man aus dem Haus geht und feststellt, dass man etwas vergessen hat, solle man in seine Widerspiegelung schauen, sonst würde man auf seinem Weg auf viele Hindernisse treffen.

Im Hause eines Toten solle man alle Spiegel zuhängen, damit sich seine Seele dort nicht ansiedeln kann und die Lebenden erschreckt.

Eine Frau dürfe nicht in den Spiegel schauen, wenn sie menstruiert, schwanger ist oder gerade geboren hat, denn in dieser Zeit sehe sie ihr offenes Grab.

Man solle vor dem Spiegel nichts Böses sagen und auch sich selbst nicht kritisieren, denn er spiegle das Gesagte.

Man solle sich jeden Morgen vor den Spiegel stellen und ihn darum bitten, alles Böse im Haus zurückzuwerfen und alle, die in dem Haus wohnen, zu beschützen.

Man könne seine Energie mit Hilfe des Spiegels aufladen, wenn man einige Minuten in seine Augen schaut, und zwar morgens vor Sonnenaufgang oder abends nach Sonnenuntergang. Die Erklärung hierfür ist, dass die Sonne die Energie wie ein Magnet anziehe.

Im Schlafzimmer solle der Spiegel den Schlafenden möglichst nicht widerspiegeln, sonst würde man unruhig schlafen. Man könne die Spiegel auch während der Nacht zuhängen. Wenn man unruhig schläft, solle man einen großen Spiegel unter das Bett mit der Spiegelseite nach unten legen; er würde alle Einflüsse auf den Schlafenden in die Erde zurückwerfen.

Wikipedia

|

Und wie der Meister es gewollt, in Hoffnung und Vertrauen empfingen die Ehegatten sein Geschenk. Als die Kiste in den Flur getragen und geöffnet war, zeigte sich zuerst ein Gestelle, künstlich in Bronze gearbeitet. Dann hob man den Spiegel heraus; ein hohes schmales Glas von einem wunderbar bläulichen Lichtglanz. »Ist es nicht, mein Gemahl«, rief die Gräfin, die einen Blick hineingeworfen, »als liege die drinnen abgespiegelte Welt in sanftem Mondenschein?« Der Rahmen war von geschliffenem Stahl, in dessen tausenden Facetten der gefangene und gebrochene Lichtstrahl wie in farbigem Feuer blitzte. Bald war das schöne Werk in dem Schlafgemach der Eheleute aufgestellt, und an jedem Morgen, während die Dienerin ihr das blonde Haar strählte oder die seidene Flechte in einen Knoten löste, saß die gute Gräfin mit gefalteten Händen vor dem Spiegel des Cyprianus und schaute andächtig und voll Hoffnung in ihr eigenes liebes Antlitz. Wenn aber die Frühsonne auf die Facetten des Rahmens leuchtete, dann saß das Bild der schönen Frau wie in einem Kranz von Sternenfunken. Oft nach seinem ersten Gange durch Feld und Wald trat ihr Gemahl wieder in das Schlafgemach und lehnte schweigend hinter ihrem Stuhl; und wenn sie ihn dann im Spiegel sah, so meinte sie jedesmal, daß seine Augen weniger finster blickten. Eine geraume Zeit war vergangen, als die Gräfin eines Morgens, da die Kammerzofe sie schon verlassen, im Vorübergehen noch einen Blick in den Spiegel tun wollte. Aber es schien ein Hauch auf dem Glase, so daß sie ihr Antlitz nicht deutlich zu sehen vermochte. Sie nahm ihr Schweißtüchlein und suchte es fortzuwischen; aber es half nicht; und sie sah nun wohl, daß es nicht ober-, sondern innerhalb dem Glase war. Näherte sie sich dem Spiegel, so trat ihr Antlitz klar daraus hervor; wenn sie aber weiter zurücktrat, so schwamm es wie ein rosiger Duft zwischen ihr und ihrem Spiegelbilde. – Sinnend steckte sie ihr Tüchlein ein und ging den Tag über schweigend und voll stiller Ahnung im Hause umher, so daß ihr Gemahl, der ihr im Korridor begegnete, ausrief: »Was lächelst du denn so selig, Herzensfraue?« Sie schwieg noch immer und legte nur die Arme um seinen Hals und küßte ihn. Tag für Tag aber, wenn ihr Gemahl und die Dienerin sie verlassen, stand sie in der Einsamkeit vor dem Spiegel des guten Meisters, und mit jedem Morgen sah sie das Rosenwölkchen deutlicher hinter dem Glase schwimmen. So war der Mai gekommen, und von draußen aus dem Gärtlein wehte der Veilchenduft durchs offene Fenster; da trat die gute Gräfin eines Morgens wieder vor den Spiegel. Kaum hatte sie hineingeblickt, da brach ein »Ach!« des Entzückens aus ihren Lippen, und ihre Hände fuhren nach dem Herzen; denn in der Frühlingssonne, die hell in den Spiegel leuchtete, erkannte sie deutlich ein schlummerndes Kinderantlitz, das aus dem Rosenwölkchen blickte. Mit verhaltenem Atem stand sie; sie konnte sich an dem Anblick nicht ersättigen. Da hörte sie von draußen vor der Brücke Hörnerschall, und sie entsann sich, es müsse ihr Gemahl sein, der von der Jagd zurückkehrte. Sie schloß die Augen und blieb wartend stehen, bis er, gefolgt von seinem Hunde, zu ihr ins Gemach trat. Dann umfing sie ihn mit beiden Armen, und in den Spiegel zeigend, sprach sie leise: »Dich grüßt der Erbe deines Hauses!« – Nun hatte der gute Graf auch das kleine Antlitz in dem Rosenwölkchen erkannt; aber der Freudenblitz aus seinen Augen verschwand auf einmal, und die Gräfin sah im Spiegel, wie er erblaßte. »Siehst du es denn nicht?« flüsterte sie. »Ich sehe es freilich, Herzensfraue«, erwiderte er; »aber es erschreckt mich, daß das Kindlein weint.« Sie kehrte sich zu ihm und wiegte das Haupt. »Du törichter Mann«, sprach sie, »es schlummert, es lächelt ja im Traum.« Und so blieb es mit den beiden. Er ging in Sorge; sie aber rüstete heiteren Sinnes mit ihrer Schaffnerin die Wiege nebst den Daunenkissen und den kleinen zarten Gewändern für den künftigen Erben des Hauses. Mitunter, wenn sie vor dem Spiegel stand, streckte sie wohl wie in traumhafter Sehnsucht ihre Arme nach dem Rosenwölkchen aus, aber wenn dann ihre Finger an die kalte Spiegelfläche stießen, so ließ sie die Arme wieder sinken und gedachte an ein Wort des Cyprianus: »Es will alles seine Zeit.« Und auch ihre Stunde kam. Das Wölkchen im Spiegel verschwand, und statt dessen lag ein rosiger Knabe auf dem weißen Leintuch ihres Bettes. Das gab große Freude im Schloß und drunten im Dorfe, und als der gute Graf morgens durch seine lachenden Fluren ritt, da ließ er dem wiehernden Goldfuchs die Zügel schießen und rief es jubelnd in den Sonnenschein hinaus: »Mir ist ein Sohn geboren!« Nachdem die Gräfin als Sechswöchnerin ihren Kirchgang gehalten, sah man sie wiederum an warmen Sommertagen in die Kätnerhäuser des Dorfes gehen; nur daß sie jetzt nicht mehr in Leid auf die Bauerkinder herabsah. Sie stand oft lange und bückte sich zu ihnen und wies sie an in ihren Spielen; und wo sie einen recht kräftigen Jungen sah, da dachte sie auch wohl: ›Der Meine ist ihm doch noch über!‹ Aber, wie Cyprianus geschrieben hatte, das Letzte ruht in der Hand des unerforschten Gottes. – Mit dem Herbst fiel ein böses Fieber über das Dorf; die Menschen starben; doch ehe sie starben, lagen sie verschmachtend und hülfeflehend auf ihrem Lager. Und die gute Gräfin ließ nicht auf sich warten. Mit den Arkanen des alten Meisters ging sie in die Hütten; sie saß an den Betten der Kranken und wischte, wenn es zum Sterben ging, mit ihrem Tüchlein den letzten Schweiß von ihren Stirnen. Endlich aber, da der kleine Kuno die Hälfte seines ersten Jahres erreicht hatte, schritt der Tod, dem sie so manches Leben entrissen hatte, mit ihr selber nach dem Schloß hinauf; und nachdem ihre armen Wangen im Fieber wie zwei dunkle Rosen gebrannt hatten, streckte er sie weiß und kalt auf ihrem Lager aus. Da war alle Freude ausgetan. Der Graf ritt mit gesenktem Haupt durch seine Fluren und ließ sein Roß die Wege, die es wollte, suchen. »Nun weiß ich, warum mein armes Knäblein schon vor der Geburt hat weinen müssen«, so sprach er immer wieder bei sich selbst, »denn Mutterlieb' ist nur einmal auf der Welt.« Einsam stand der kunstreiche Spiegel in dem Schlafgemach; und wie oft auch die Frühsonne ihre Funken auf den Stahlkranz des Rahmens streute, das Bild der guten Gräfin saß nicht mehr darin. »Trage ihn fort«, sagte der Graf eines Morgens zu seinem alten Hausmeister; »das Blitzen tut meinen Augen weh!« – Der Hausmeister ließ den Spiegel in ein entlegenes Gemach des oberen Stockwerkes bringen, was derzeit zur Aufbewahrung allerlei alten Gewaffens diente; und als die Diener, die ihn hinaufgetragen, sich entfernt hatten, holte der alte Mann ein schwarzes Bahrtuch vom Begräbnis der guten Gräfin und verhing damit das Kunstwerk des Meisters Cyprianus, so daß kein Lichtstrahl fürder es berühren konnte. |

Paulus 2017, S. 110. Duft: Dunst Herzensfraue: bis in die Neuzeit geliebte Frau, besonders in der Anrede. Schaffnerin: weibliche Person, welche die wirtschaftlichen Angelegenheiten regelt Goldfuchs: Pferd mit golden glänzendem Fell Sechswöchnerin: Der erste Gang einer Mutter sechs Wochen nach der Geburt zur Aussegnung nach dem Vorbild der Darstellung Jesu im Tempel an Mariä Lichtmess, vierzig Tage nach seiner Geburt.

Arkanen: Das Adjektiv arkan kommt aus dem Lateinischen arcanus – ‚verschlossen, verschwiegen, geheim, heimlich‘. Als Arkan, oder umgangssprachlich magisch, bezeichnet man zum einem die Kraftquelle aus denen Magier, Hexenmeister, Barden, Hexer und Andere ihre Kräfte entstehen lassen können. Hier bedeutet es Heilmittel, die auf magischem Wissen beruhen. ausgetan: von niederdeutsch utdoon, auslöschen. denn Mutterlieb' ist nur einmal auf der Welt: Mutterliebe ist nach Ansicht der meisten Menschen die selbstlose Aufopferung für die Kinder.

Paulus 2017, S. 109. Gewaffens: im Mittelalter für die Gesamtheit der Waffen |

Das Maidlein hat der Wolf geküsst – „Schneewittchen“-Scene

Anfang April 1843 schrieb Storm eine Szene nach dem Märchen der Brüder Grimm „Schneewittchen“ nieder, in der die Zwerge das schlafende Kind finden und von ihrem Schicksal erfahren.

Storm skizziert eine kindliche Idylle, in der die zukünftige Rolle eines Mädchens als Hausfrau geschildert wird. Es gibt einen aufsichtführenden Zwergenältesten, der autoritär-patriarchische Erziehungsfunktionen ausübt und den kindlich-schwatzhaften, neugierigen Zwergen zahlreiche Anweisungen gibt. Sein Redeanteil in der Szene korrespondiert auffällig mit demjenigen Schneewittchens, so dass der Zwergenälteste von Storm komplementär zur Heldin in der Rolle des männlichen Protagonisten herausgestellt wird. Sie wiederholt die Aufgaben, die ihr der Zwergenälteste aufgetragen hat, in allen Details und zeigt sich so als gelehrige Schülerin.

In einem Brief an den Pädagogen und Schriftsteller Franz Bauer (1910-1986), der für ein Märchenspiel „Schneewittchen“ eine Szene Storms verwendet hatte, schrieb Storms Tochter Gertrud am 3. September 1931 aus Hamburg: „Mein Vater schrieb sie [die Märchenszenen] in Potsdam. Viel später bat die Kaiserin Friedrich meinen Vater dieses Märchenspiel doch ein wenig weiter auszuführen.“ Ob es zu einer persönlichen Begegnung kam oder ob die Prinzessin dem verehrten Dichter einen Brief geschrieben hat, konnte bisher nicht geklärt werden.

„Kaiserin Friedrich“ nannte sich die preußische Prinzessin Victoria nach dem Tod ihres Gemahls Kaiser Friedrich III. im Dreikaiserjahr 1888. Victoria Adelaide Mary Louisa, Prinzessin von Großbritannien und Irland (1840-1901) war das erste Kind der britischen Königin Victoria und ihres deutschen Ehemanns Albert von Sachsen-Coburg und Gotha. Sie war sie 25 Jahre alt und durch die Vermählung mit Friedrich Wilhelm seit 4 Jahren preußische Kronprinzessin. Ihr Schwiegervater hatte als Wilhelm I. im Jahre 1861 nach dem Tod von König Friedrich Wilhelm IV. die preußische Herrschaft übernommen.

Im Herbst 1865, nach seiner Rückkehr von der Reise nach Baden-Baden und Berlin, begann Storm damit dem Wunsch der preußischen Prinzessin nachzukommen und erweiterte seinen Schneewittchen-Text um eine Szene, wobei er sich an seinem Manuskript aus dem Jahre 1838 orientierte. Dann aber muss er das Projekt aufgegeben haben, denn es sind keine weiteren Szenen bekannt. Auch hat er die Bitte der Prinzessin wohl nur im Familienkreis erwähnt. Die neue Szene hat er erst zwanzig Jahre später dem ursprünglichen Text in der 7. Auflage seiner Gedichte (1885) hinzugefügt.

Gemach der Königin

Die Königin

(vor dem Zauberspiegel)

Spieglein, Spieglein an der Wand,

Wer ist die Schönste im ganzen Land?

Aus dem Spiegel

Frau Königin, Ihr

Seid die Schönste hier;

Aber Schneewittchen hinter den Bergen

Bei den sieben Zwergen

Ist noch tausendmal schöner als Ihr!

Die Königin

Ei, Spieglein, redʼ nicht so unnütz!

Des Jägers Speer war blank und spitz;

Was sprichst du von Schneewittchen mir?

Aus dem Spiegel

Ist tausendmal, tausendmal schöner als Ihr!

Die Königin

Halt ein! Halt ein, o Spieglein licht!

Du kennst im Wald die Stelle nicht!

Eine Blume blüht in Purpurglut,

Die Würzlein tranken rotes Blut;

Schön Mündlein hat der Wolf geküßt –

Der Wolf weiß, wo Schneewittchen ist.

Aus dem Spiegel

Hinter den Bergen,

Bei den sieben Zwergen!

Die Königin

Es frißt am Herzen mir so jäh!

War denn das Blut vom Elk, vom Reh? –

O Spieglein blank, der Rabe log,

Der krächzend mir ans Fenster flog!

Schneewittchen – Spieglein, sage mir!

Aus dem Spiegel

Ist tausendmal, tausendmal schöner als Ihr!

Die Königin

(sich abwendend)

Die Schönste war ich immer noch!

Die Schönste will ich bleiben doch!

Wenn sie des Jägers Speer nicht trifft,

So hilf mir, Zaubertrank und Gift!

Die Schönste in der ganzen Welt,

Das soll mir bleiben unvergällt!

Gedichte von Theodor Storm. 7. vermehrte Auflage, Berlin 1885, S. 219-221.

Der folgende Text der Brüder Grimm hat Storm als Quelle gedient:

Sneewittchen

Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab, da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich „hätt ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut, und so schwarz wie der Rahmen.“ Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut, und so schwarzhaarig wie Ebenholz, und wurde darum das Sneewittchen (Schneeweißchen) genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin.

Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig, und konnte nicht leiden dass sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel, wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie

„Spieglein, Spieglein an der Wand,

wer ist die schönste im ganzen Land?“

so antwortete er

„Frau Königin, ihr seid die schönste hier,

aber Sneewittchen ist tausendmal schöner als ihr.“

Da erschrack die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Sneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum, so hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmuth wuchsen, und wurden so groß in ihr, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger, und sprach „bring das Kind hinaus in den Wald, ich wills nicht mehr vor meinen Augen sehen. Dort sollst dus töten, und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen.“ Der Jäger gehorchte, und führte es hinaus, und als er den Hirschfänger gezogen hatte, und Sneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen, und sprach „ach lieber Jäger, lass mir mein Leben; ich will in den wilden Wald laufen, und nimmermehr wieder heim kommen.“ Und weil es so schön war, hatte der Jäger Mitleiden, und sprach „so lauf hin, du armes Kind.“ „Die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben“ dachte er, und doch wars ihm als wär ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Und weil gerade ein junger Frischling daher gesprungen kam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus, und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch musste sie in Salz kochen, und das boshafte Weib aß sie auf, und meinte sie hätte Sneewittchens Lunge und Leber gegessen.

Brüder Grimm: .Kinder und Hausmärchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm. Erster Band. Große Ausgabe. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Göttingen, 1837.

Der Zauberspiegel in „Schneewittchen“

Eine Stiefmutter (in einer der Quellen der Grimms ist es die leibliche Mutter) sticht sich den Finger blutig und wünscht sich ein Töchterlein, rot wie Blut, weiß wie Schnee und schwarz wie Ebenholz. Diese Tochter heißt Schneewittchen. Die Mutter befragt den Spiegel mit der magischen Formel: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? und dieser antwortet zunächst völlig der Erwartung gemäß: Frau Königin, Ihr seid die schönste im Land!

Wer in den Spiegel schaut, der erzeugt eine Dopplung des Sichtbaren in synchroner Bewegtheit von Gespiegeltem und Bespiegelten. Deshalb ist nichts an der Antwort des Spiegels ungewöhnlich und alles entspricht zunächst noch unseren Erfahrungen und bestätigt unsere Erwartungen. Dann aber tritt das Unerwartete ein. Eines Tages antwortet der Spiegel: Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr! Was ist geschehen? Die Qualität eines Spiegels bemisst sich daran, inwieweit er passiv und unverändert wiedergibt, was vor ihm ist. Der Spiegel in „Schneewittchen“ hat eine andere Qualität. Er gibt plötzlich aktiv wieder, was nicht vor ihm ist; er hebt damit sowohl die zeitliche als auch die räumliche Verschränktheit von Gespiegeltem und Bespiegeltem auf.

Aber auch dieses Spiegelbild hat eine Beziehung zum Spiegelgegenstand: Er zeigt der Mutter ihre Tochter und zugleich ihre Schönheit, wie sie an ihr war und nun nicht mehr an ihr, sondern an der Tochter ist. Zeitlich, weil die Schönheit des Gespiegelten nicht mehr im Bespiegelten anwesend ist und räumlich, weil er eine andere Person zeigt, nämlich die Tochter und nicht die Mutter. Dadurch wird die Ursache negiert und das Verursachte tritt an seine Stelle, denn der Zauberspiegel hebt die Kausalität auf und verkehrt sie in ihr Gegenteil. Seine Botschaft lautet: Nicht die Mutter, sondern die Tochter ist nun das Wesentliche.

Auch der Spiegel ist eine Metapher und beruht auf einer Ersetzung des eigentlichen Wortes durch ein anderes, das den gemeinten Begriff dank seiner sachlichen oder gedanklichen Ähnlichkeit auszudrücken in der Lage ist. Metaphern sind Vergleiche, bei denen die Formulierung der Vergleichsbeziehung „wie“ fehlt. Die Ähnlichkeit wird bei der Metapher in der Regel nicht genannt und ist auch nicht immer auszumachen, lässt aber einen Interpretationsspielraum offen.

In der Goethezeit hat man den Metaphern eine große erkenntnisschaffende Funktion zugesprochen; für Goethe ist jedes Existierende „ein Analogon allen Existierenden. Metaphern galten als Spiegel des Universums (A. W. Schlegel) und haben in der Form der poetischen Bilder dem Menschen das Unbekannte näher gebracht. Ihre poetische Kraft entsteht aus ihrer Doppelnatur. Sie sprengen den ursprünglichen Zusammenhang von Wort und Bedeutung, aber sie konstruieren einen neuen Sinn, in dem sich verschiedene Sachbereiche und Bedeutungszusammenhänge zu einem Ganzen vereinen. Sie sind für unser Denken und Vorstellen bestimmend und nicht hintergehbar.

Metaphern, die in der Geschichte von Philosophie und Wissenschaft als Denkmodelle die Erkenntnis befördert, Weltbilder konstruiert und Sinnpotentiale zur Verfügung gestellt haben, werden von Hans Blumenberg absolute Metaphern genannt; Sie bringen die geschichtlichen Sinnhorizonte und Sichtweisen selbst zum Vorschein und fangen authentisch historisch-kulturelle Erfahrungen der Wirklichkeit ein.

Der Spiegel ist eine solche Metapher, weil bei ihm Gespiegeltes und Bespiegeltes fast in eins fallen. Die Spiegelmetapher hebt die Ordnung der Dinge auf und schafft die Wirklichkeit um, so dass sie dem Bedürfnis der Seele, des Unterbewussten entspricht. Dasselbe geschieht mit der realen Wirklichkeit, wenn sie gespiegelt in der Dichtung erscheint. Die poetisierte Welt kommt dem Gefühlsvermögen des Lesers entgegen, seinem Sinn für Märchen und Mythen, der oft verschütteten Magie seiner Einbildungskraft; die Lektüre literarischer Texte erlaubt ihm auch unkonventionelle Erkenntnisse über Zusammenhänge in der Welt, die seinen Erfahrungshorizont bestimmen.

|

Allein der Graf war noch jung; und als ein paar Jahre ins Land gegangen waren und der kräftige Knabe anfing, in den weiten Korridoren des Schlosses umherzutoben, da dachte der Graf: ›Es ziemte sich, daß du deinem Sohne eine neue Mutter suchtest, die ihn aufzöge in edler Sitte, wie es sich für deinen Erben ziemt.‹ Und weiter dachte er: ›Am Hofe des Kaisers sind viel holde Frauen; es sollte schlimm kommen, so du nicht die rechte fändest.‹ Auch eine Stimme war in seinen Ohren, die sprach: ›Eine Mutter für das Kind, ein Weib für dich; denn Frauenliebe ist ein süßer Trank!‹ Und so, als wieder einmal der Mai gekommen war, wurde das Reisezeug gerüstet, und der Graf zog mit seinem Knaben, von stattlicher Dienerschaft begleitet, nach der großen Stadt Wien. Lange blieben sie aus, und der alte Hausmeister ging in den hohen leeren Gemächern umher und ließ die Fenster aufsperren, damit das Geräte, das einst der guten Herrin gedient, in der eingeschlossenen Luft nicht zugrunde gehe. Endlich aber, da schon die Herbstfäden über die Felder flogen, langten nacheinander viele Kisten mit kostbaren Teppichen, goldgepreßten Ledertapeten und allerart modischen Dingen an, wie es von dem Gesinde dort nie zuvor gesehen war, und der Hausmeister erhielt Befehl, die großen Gemächer des Erdgeschosses für die neue Herrin zu bereiten.« Die alte Erzählerin hielt einige Augenblicke inne; denn der kleine Kranke hatte im Schlaf das Deckbett abgestoßen. Dann aber, als sie ihn sorgfältig wieder zugedeckt und da der Knabe fortschlief, begann sie wieder: »Ihr kennt sie, gnädige Gräfin; das lebensgroße Frauenbild, das im Rittersaal oben neben dem Kamin hängt, soll ihr ähnliches Konterfei sein. Es ist ein Füchschen mit goldrötlichem Haar, wie sie den Männern, insonders den älteren, so gefährlich sind. Ich habe sie mir oft drauf angesehen; wie sie den Kopf so leicht zurückwirft und wie der Mund so süß und hinterhaltig lächelt und das goldfarbige Haar in freien Liebeslocken über den weißen Nacken weht, da hätte vielleicht auch ein kühleres Blut als das des guten Grafen nicht zu widerstehen vermocht. – Ich will nur das noch sagen, sie ist eine junge Witib gewesen und soll ein Kind aus dieser ersten Ehe, ein Töchterlein, bei den Verwandten ihres verstorbenen Gemahls in der Kaiserstadt zurückgelassen haben. Soviel ist gewiß, auf das Schloß hier ist diese Tochter nie gekommen. Nun aber! Endlich rasselten die Wagen in den Schloßhof; und das versammelte Gesinde sah staunend zu, wie der Graf und eine fremd redende Kammerjungfer der Dame aus dem Wagen halfen. Und als sie nun in ihrem mandelfarbenen Seidenkleide mit leichtem Kopfneigen die Treppe emporschritt, da hörte ihr feines Ohr manch leis gerauntes bewunderndes Wort über die Schönheit der neuen Herrin. Erst als die Dame in der Tür verschwunden war, kam aus dem nachfolgenden Gesindewagen der kleine Kuno hervorgeklettert. »Ei, Junker«, rief eine rotwangige Magd ihm zu, »habt Ihr eine schöne Mutter jetzt!« Aber der Knabe runzelte die Stirn und sagte trotzig: »Es ist nicht meine Mutter!« Und der alte Hausmeister, der eben von der Begleitung der Herrschaft zurückkam, sagte finster zu der Dirne: »Siehst du denn nicht, daß das der Sohn der guten Gräfin ist!« Und dem Knaben zärtlich in die blauen Augen sehend, nahm er ihn auf seinen Arm und trug ihn in sein väterliches Haus. |

Wien: Residenzstadt der Habsburger Monarchie.

Jacob Hoefnagel (1609) / Claes Jansz Visscher (1640) VIENNA AVSTRIAE Wienn In Oesterreich Kupferstich 1640. Herbstfäden: an schönen Herbsttagen Felder und Pflanzen überziehender oder in der Luft schwirrender feiner Flugfaden, der von jungen Krabbenspinnen in die Luft geschossen wird, um an diesem ins Winterquartier zu gelangen.

Ledertapeten:

eine aus Leder gefertigte Wandbespannung. In der Epoche des Barock waren

Ledertapeten eine bevorzugte Wandbespannung. Von Spanien aus verbreitete

sich die Ledertapete über Frankreich und Italien nach Deutschland, die

Niederlande (goudleer „Goldleder“) und Nordeuropa. Wände von Palästen und

Häusern reicher Kaufleute wurden mit ihnen ausgestattet. Frauenbild: Zu Beginn des 16. Jahrhunderts, als man die Herrschaft von Adelsdynastien als gottgegeben ansah, kam auch dem „Standesporträt“ eine Schlüsselrolle zu. Es vermittelt dem Betrachter das Aussehen des Dargestellten, seinen Stand in der Gesellschaft und der Familienmitglieder. Diese Porträts waren in die „repräsentative Öffentlichkeit“ des Hofs eingebunden. Präsentiert in Ahnengalerien bezeugten sie die vornehme Herkunft der Familie. Rittersaal: Festsaal in einer Burg. Storm kannte den Rittersaal im Schloss vor Husum, in dem viele Adelsporträts hingen. Füchschen: rothaarige Frau in freien Liebeslocken: Die adligen Damen und Herren trugen ihre Haare im Hochmittelalter gerne offen und am liebsten gewellt. Verbreitet war auch die Verwendung einer flachen Haube, die zwar das Haupthaar verdeckte, aus der aber die zu Zöpfen geflochtenen Haare hervorschauten. Diese wurden zudem mit Bändern und Goldfäden geschmückt. Als der Einfluss der Kirche wesentlich zunahm, wurde die Verordnung erlassen, dass verheiratete Frauen, als Zeichen der Abhängigkeit vom Mann ihre Haare in der Öffentlichkeit nicht mehr zeigen durften. Aus diesem Grund verbargen sie ihre Haarpracht unter Hauben und Hüten, die zum Teil sogar mit Schleiern versehen waren. Storm verwendet die Bezeichnung „Füchschen“ und die „Liebeslocken“ zur Kennzeichnung einer verführerischen Frau. Witib: Witwe, Frau, die den Ehemann verloren hat. |

„Die Herzogin von Orlamünde.“

Die Sage von der Weißen Frau, einem Gespenst, das in mehreren Schlössern europäischer Adelsfamilien gespukt haben soll war Storms zweite Quelle.

Die bekannteste dieser Sagen hat ihren Ursprung auf der Plassenburg ob Kulmbach und ist mit der Familie Hohenzollern verknüpft. Burgherrin Kunigunde, Witwe des Grafen Otto von Orlamünde, hatte sich in Albrecht den Schönen, Sohn des Nürnberger Burggrafen Friedrich IV., verliebt. Dieser ließ verbreiten, er würde sie heiraten, wenn nicht vier Augen im Wege stünden. Damit waren seine Eltern gemeint, die eine solche Verbindung ablehnten. Kunigunde missverstand jedoch die Nachricht und bezog sie auf ihre zwei Kinder, ein Mädchen von zwei und einen Jungen von drei Jahren. Sie stach den Kindern mit einer Nadel in den Kopf und tötete sie.

In der gereimten Klosterchronik des Melkendorfer Pfarrers Johann Löer von 1559 findet sich folgende Schilderung:

Und dacht, die Kindlein, die ich hätt'

Werden gewiß die Augen sein,

die mich berauben des Buhlen mein!

Und wurd' das Weib so gar bethört,

Daß sie ihre eigen Kinder ermördt,

Und jämmerlich ihres Lebens beraubt,

Daß sie es mit Nadeln in ihr Haubt

Stach in ihre Hirnschall,

Die zart und weich überall.

Albrecht sagte sich daraufhin von ihr los. Kunigunde unternahm eine Pilgerfahrt nach Rom und erlangte vom Papst die Vergebung ihrer Sünde, mit der Auflage, ein Kloster zu stiften und dort einzutreten. Zur Buße rutschte sie auf den Knien von der Plassenburg in das Tal von Berneck und gründete das Kloster Himmelkron, in dem sie als Äbtissin starb. In einer lokalen Variante der Sage aus Himmelkron bestand das Kloster zur Zeit der Mordtat bereits und die beiden Kinder wurden darin begraben. Kunigunde erblickte, auf den Knien rutschend, auf einem Hügel zwischen Trebgast und Himmelkron das Kloster und starb dort vor Erschöpfung.

Jedenfalls trat die Weiße Frau auf der Plassenburg erstmals in Erscheinung, um fortan den Hohenzollern kommende Todesfälle und anderes bevorstehendes Unglück anzuzeigen – eine zwar bedenkliche, normalerweise aber nicht gewalttätige Erscheinung. Anders soll sie sich der Sage nach allerdings verhalten haben, als der Markgraf Georg Friedrich I., auch er ein Hohenzoller, die Plassenburg nach deren Zerstörung 1554 im Zweiten Markgrafenkrieg und anschließendem Wiederaufbau in Besitz nehmen wollte. Da ließ die Weiße Frau sich so weit gehen, mit Ketten zu rasseln, umherzutoben, Hoffräuleins zu erschrecken und schließlich den Koch und Fourier des Markgrafen zu erwürgen, was letzteren veranlasste, die Plassenburg zu verlassen.

Die historische Kritik versuchte bereits seit dem 17. Jahrhundert, die reale Person ausfindig zu machen, die als Vorbild für die Sagenerscheinung diente. Neben Kunigunde von Orlamünde wurden vor allem zwei Persönlichkeiten diskutiert: die unglückliche Witwe Bertha von Rosenberg aus Böhmen, deren historische Person von heidnischen Überlieferungen von der Perchta überlagert wurde, und die ungarische Prinzessin Kunigunde, die erst mit König Ottokar II. Přemysl von Böhmen und danach mit einem Herren von Rosenberg verheiratet war.

Theorie der Geister-Kunde, in einer Natur- Vernunftund Bibelmäsigen Beantwortung der Frage: Was von Ahnungen, Gesichten und Geistererscheinungen geglaubt und nicht geglaubt werden müße. Von Dr. Johann Heinrich Jung genannt Stilling. Nürnberg im Verlag der Raw’schen Buchhandlung 1808.

Storm kannte die Sage in zwei Fassungen.

|

Die Herzogin von Orlamuͤnde

Albert Graf von Nuͤrnberg ſpricht:

„Bin ein Kind von achtzehn Jahren

„Wuͤrde doch zum Weib dich nehmen,

„Wenn nicht hier vier Augen waͤren,

Orlamuͤndens Herzogin

„Witwe bin ich ſchoͤn vor allen,

„Wenn nicht hier vier Augen waͤren,

„Kinder ihr vom ſchlechten Mann,

„Weil ihr meine Land ererbet

Alſo Oehl in Flammen wuͤthet,

Alſo deutet ſie die Rede

Die im Saal zum Spiel abzaͤhlen,

„Engel, Bengel, laß mich leben,

Nadeln aus dem Wittibſchleyer

Zu dem wilden Hager ſpricht:

„Schwarzer Hager, du mein Freyer

„Fuͤrchteſt du nicht auch vier Augen,

„Setz' dich mit zu ihren Spielen,

„Daß die Wunden niemals ſprechen,

Herulus zum Hager ſpricht,

„Lieber Hager, laß mich leben,

„Auch die Plaſſenburg die neue,

Herula zum Hager ſpricht,

„Lieber Hager laß mich leben,

„Engel, Bengel laß mich leben,

Hager ſich als Moͤrder nennt,

„Gott ach Gott, wo werd ich ruhen,

„Gott ach Gott, wo ſoll ich fliehen,

Albert ſpricht zur Herzogin:

„Meinte unſre eignen Augen,

Beyde Kinder unverweſet |

Die Gräfin von Orlamünde